Strömungsschleifen ist gut geeignet, um innen liegende Bauteiloberflächen wie Innenkanten oder Bohrungen zu schleifen und zu polieren. Dabei wird ein Fluid mit Schleifpartikeln durch die Bauteile gepumpt. Bei kompliziert geformten Innenbereichen können dabei jedoch Totflusszonen entstehen: Die Strömung erliegt dort und der Bereich ist nicht zu bearbeiten. Abhilfe schafft jetzt das magnetorheologische Strömungsschleifen, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM für Bauteile aus Aluminium, in einem Gemeinschaftsprojekt, entwickelt haben. Damit können sogar Oberflächen in Totvolumen bearbeitet werden.

Auch kompliziert geformte Bauteile müssen teilweise innen geschliffen, verrundet entgratet oder die Innenfläche funktionalisiert werden. Das kann Werkstücke aus metallischem 3D-Druck betreffen, medizinische Implantate, Einspritzdüsen im Automobil, Kühlkanäle in Turbinenschaufeln oder Werkzeuge, bei denen eine Erodierschicht zu entfernen ist. Dazu pumpen die Hersteller beim Strömungsschleifen oder hydroerosiven Verrunden eine Flüssigkeit mit Schleifpartikeln durch das Bauteil. Die abrasiven Partikel schleifen so an den Innenoberflächen entlang und glätten sie.

Magnetorheologische Schleifpartikel schleifen auch in Totflusszonen

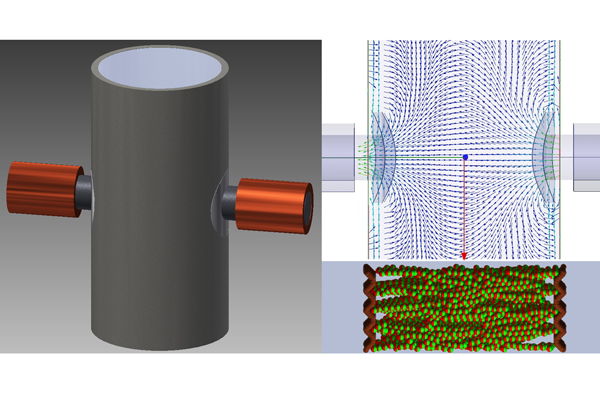

Das Ergebnis des herkömmlichen Verfahrens hängt maßgeblich von der Strömungsmechanik ab: Aufgrund der Bauteilgeometrie strömt die Schleifsuspension an manchen Bereichen stärker oder schwächer – die Oberfläche wird unterschiedlich stark bearbeitet. In sogenannten Totvolumen kommt der Strömungsdruck fast komplett zum Erliegen. »Dort sind dann die Abrasivkörner so gut wie wirkungslos, auch wenn hin und her, also reversierend, gepumpt wird«, erklärt Dr. Claas Bierwisch, Wissenschaftler in der Gruppe Pulvertechnologie, Fluiddynamik am Fraunhofer IWM in Freiburg. Bei dem neu entwickelten Bearbeitungsverfahren werden die Schleifpartikel zusätzlich von einem, um das Bauteil angelegten Magnetfeld bewegt. »Es steuert die so genannten magnetorheologischen Schleifmedien zu den Bauteilbereichen, an denen sie wirken sollen – Strömungskraft und Magnetkraft ergänzen sich und so können die Schleifpartikel auch im hintersten Winkel ihre Arbeit tun«, erläutert Bierwisch.

Simulation des magnetorheologischen Strömungsschleifens

Am Fraunhofer IWM geht es in diesem Zusammenhang hauptsächlich darum, das Verfahren für die jeweilige Bauteilgeometrie und den Bearbeitungswunsch einzustellen. Die Gruppe Pulvertechnologie, Fluiddynamik ist weltweit führend darin, das Verhalten der Schleifpartikel und deren Wirkung auf die Bauteiloberfläche mithilfe angewandter netzfreier Partikelsimulation vorherzusagen. »Wir simulieren die Strömung im System, den Ablauf der Bearbeitung und empfehlen Bauteilherstellern die ideale Fluid-Partikel-Kombination und Bearbeitungsweise für ihre gewünschten Effekte«, so Bierwisch . »Wir beantworten Fragen wie ‚Wo entstehen Totvolumen am jeweiligen Bauteil?‘, ‚Wie muss das Magnetfeld aufgebaut sein?‘, ‚Reicht es zur gewünschten Bearbeitung aus, die magnetischen Schleifpartikel auszurichten oder muss ihre Bewegung stärker gesteuert sein?‘« Die Antworten experimentell per Versuch und Irrtum finden zu wollen sei undenkbar – es gäbe zu viele Testvarianten.

Strömungskanal mit Magnetspulen (links). Makroskopische Simulation des Magnetfeldes im Kanal (rechts oben) und mikroskopische Simulation der magnetischen Partikel (rechts unten).

Das Simulationsteam hat bereits in einem Gemeinschaftsprojekt mehrerer Fraunhofer-Institute und Industriepartnern das magnetorheologische Strömungsschleifen an Aluminiumbauteilen im Labormaßstab erfolgreich getestet. Dabei hatte das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS die magnetischen Eigenschaften der Kombination aus Fluid und Partikeln untersucht und das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK die entsprechende Anlagentechnologie entwickelt. »Das magnetorheologische Strömungsschleifen funktioniert bei Bauteilen aus Aluminium sehr gut, weil sie selbst nicht magnetisierbar sind« erläutert Bierwisch. »Bei einem magnetisierbaren Bauteilmaterial wird es komplizierter: Es produziert ein starkes eigenes Magnetfeld, wenn außen herum eine Magnetspule angelegt wird – das muss mit berücksichtigt werden«. Er will nun in weiteren Projekten das neue Verfahren mithilfe von Simulationen auch auf magnetisierbare Metallbauteile anpassen.

Quelle: Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM